Der Maler Kurt Hanns Hancke

Die Wiederentdeckung des Malers Kurt Hanns Hancke

Als ersten Wahl-Weimarer dieser Gruppe, von dem bekannt ist, dass er sich von den Institutionen der Stadt die Verwirklichung seiner Talente und von seinen Zeitgenossen bleibende Anerkennung versprach, hat die Stiftung Fleischhauer den Maler Kurt Hanns Hancke (1887-1971) wiederentdeckt.

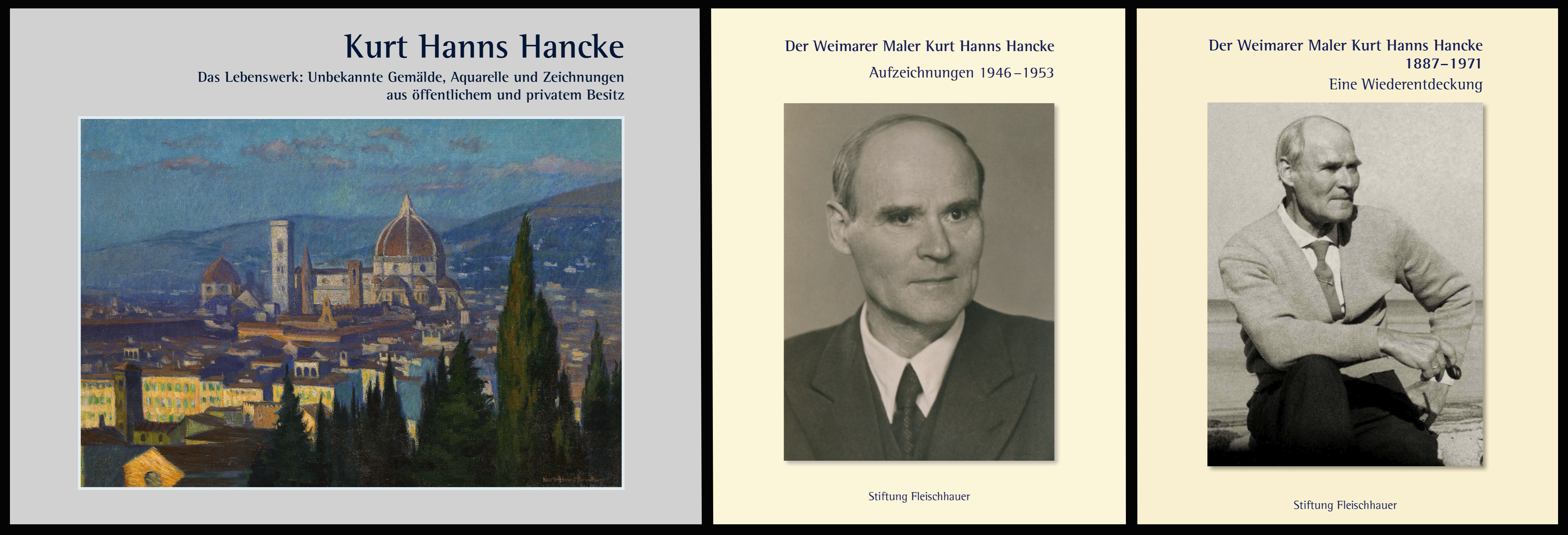

Vgl. die Veröffentlichungen der Stiftung Fleischhauer:

- Kurt Hanns Hancke

Das Lebenswerk: Unbekannte Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen aus öffentlichem und privatem Besitz

Gera 2019 - Der Weimarer Maler Kurt Hanns Hancke

Aufzeichnungen 1946-1953, hrsg. von Hubert Erzmann und Eva Ingeborg Fleischhauer

Gera 2021 - Der Weimarer Maler Kurt Hanns Hancke 1887-1971

Eine Wiederentdeckung

Gera 2024

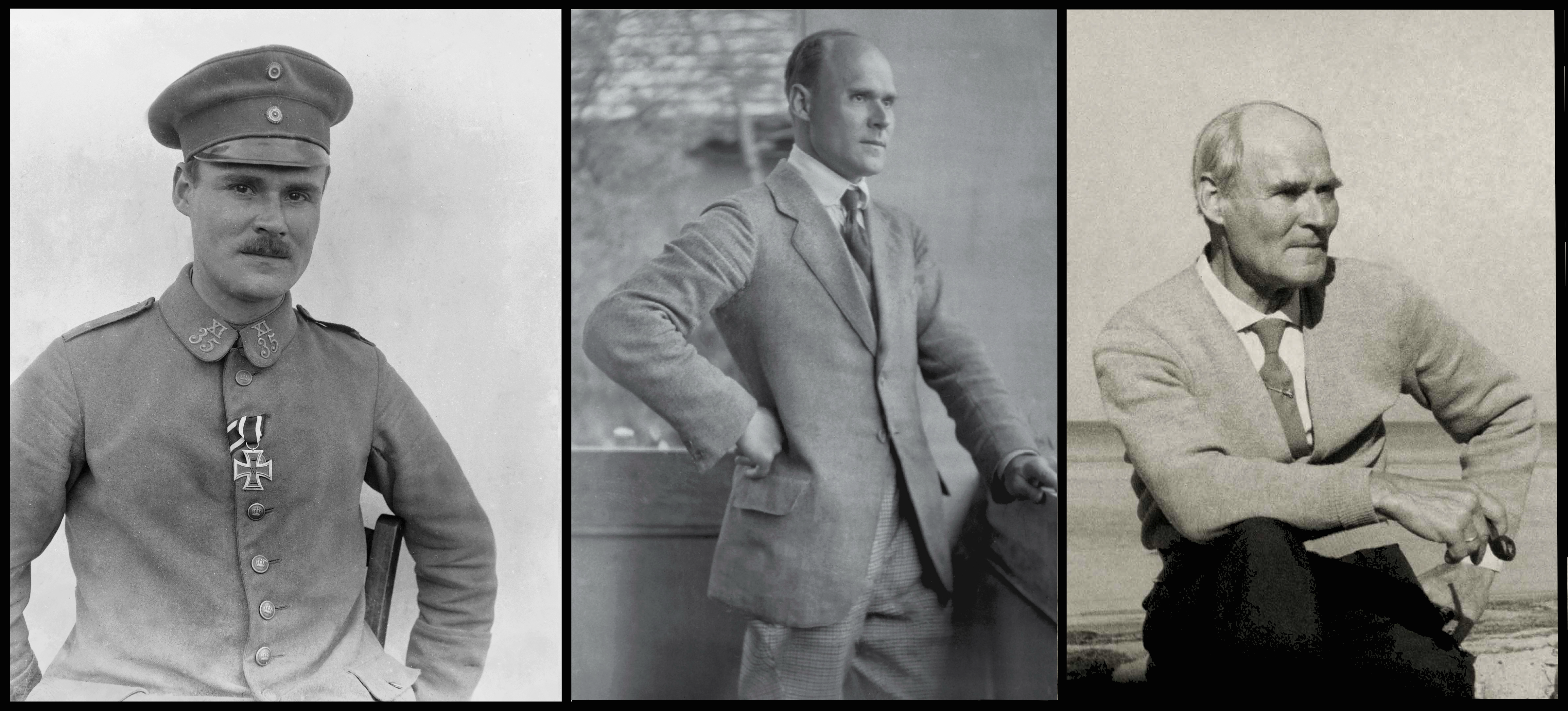

Obgleich Hancke nach eigenem Ermessen über die Voraussetzungen zum großen Künstler verfügte, fiel er in jene verlorene Generation, die infolge des deutschen Sonderwegs im 20. Jahrhundert um die Verwirklichung ihrer Berufung gebracht wurde. In die Magdeburger Familie eines mittleren Bahnbeamten geboren, wählte Hancke die Ausbildung zum Baumeister oder Architekten. Er nahm eine Maurerlehre auf und besuchte die Abendkurse der reformistischen Handwerker- und Kunstgewerbeschule seiner Stadt. Als sein Talent in dekorativer Malerei erkannt wurde, wechselte er zur Vollausbildung der Gewerbeschule über und absolvierte mit einem Staatsstipendium sämtliche Kurse mit Auszeichnung. 1909 schrieb er sich zur Fortbildung in Porträtmalerei an der Großherzoglich-Sächsischen Kunstschule in Weimar ein, heiratete eine Weimarer Bürgerstochter und ließ sich dauerhaft in der Stadt an der Ilm nieder. Der vierjährige Kriegsdienst des Reserveoffiziers im Felde unterbrach abrupt die erste Phase seiner gelungenen Etablierung als freischaffender Maler, bis er 1919 traumatisiert als Kriegsinvalide in seine veränderte Wahlheimat zurückkehrte. Seine erfolgreiche Präsenz in der Ausstellung "Weimarer Künstler" gab ihm 1919 neue Hoffnung auf Verwirklichung seiner künstlerischen Vision.

Er engagierte sich in den demokratischen Künstlervereinigungen, dem Reichsverband bildender Künstler Deutschlands und dem Reichswirtschaftsverband bildender Künstler Deutschlands e. V., und übernahm die Funktionen des Thüringer Ausstellungsleiters und Vizevorsitzenden. Dank intensiver, selbstloser Arbeit brachten ihn die zwanziger Jahre der Weimarer Republik seiner Selbstverwirklichung als Maler näher, als die frühen Kämpfe der Nationalsozialisten um die Macht in Thüringen die errungenen Sicherheiten gefährdeten. Die Machtergreifung der NSDAP (1933) und die Zerschlagung der demokratischen Vereinigungen (1934) zwangen ihn in die innere Emigration. Er wich dem nationalsozialistischen Triumpf in der `Führer-Stadt´nach Hetschburg bei Weimar aus, führte ein isoliertes, spartanisches Leben und hat diesen Ort bis zu seinem Tod nicht mehr verlassen. Bei Kriegsende kurzzeitig auf einen Neuanfang und die Weiterentwicklung seiner Techniken und Malweise hoffend, wurde er sich bald seines verlorenen Postens als "bürgerlicher Künstler" im sozialistischen Deutschland bewusst. Seine Versuche, einen angemessenen Platz unter den in Weimar verbleibenden Künstlern einzunehmen, scheiterten. Trotz intensiven Schaffens und gewagten Experimentierens hat er seine hermetische Zurückgezogenheit nicht mehr sprengen und die fast vollständige Isolation nicht wieder aufbrechen können. Zwar hat ihm die Weimarer Kunsthalle (heute Kunsthalle Harry Graf Kessler) in den 1960er Jahren eine Retrospektive ermöglicht. Doch hat die ideologische Auseinandersetzung mít seinem Werk seine Anerkennung verhindert. Seine zweite Eheschließung mit einer deutschbaltischen Adligen hat die letzten verbliebenen Kollegen aus politischen Rücksichtnahmen von ihm abrücken lassen. Die Abreise seiner nächsten Verwandten in die Bundesrepublik Deutschland ließ den alternden Künstler in vollständiger Einsamkeit zurück. Die Stiftung Fleischhauer hat einen größeren Teil seines Oeuvre ermitteln und erwerben können. Er ist geeignet, die Qualität dieses vergessenen Werks eindrucksvoll zu dokumentieren. Diese Sammlung Hancke besteht zur Zeit aus einem Grundstock von etwa 30 Gemälden aus verschiedenen Lebensabschnitten, seinem privaten Nachlass mit etwa neunzig Blättern unterschiedlicher Genres und Entstehung sowie der Schenkung Sievers mit fünfzehn Arbeiten aus den unterschiedlichen Epochen seines Schaffens.

Die Schenkung Sievers

Den Künstler Kurt Hanns Hancke verband eine lebenslange Freundschaft mit dem Hamburger Pädagogen Richard Sievers (1885-1966). Die Freunde hatten einander 1916 als junge Reserveoffiziere beim Einsatz ihrer Einheit in Rumänien kennengelernt und die restliche Kriegszeit zusammen verbracht. Nach ihrer Rückkehr nach Weimar respektive Hamburg führten sie ab Kriegsende eine intensive Korrespondenz, die erst mit dem Tod von Richard Sievers endete. Sie umfasste annähernd einhundert ausführliche Briefe jedes Korrespondenten aus der Zwischen- und Nachkriegszeit, die, mit den Worten von Richard Sievers, "in Kummer und Freuden beiderseits - das Wachsen und Reifen einer tiefen und schönen ... Freundschaft" widerspiegelten. Sievers hat diesen unersetzlichen Schatz an authentischer Information über das Leben und Schaffen seines Freundes Hancke 1955 in Voraussicht seines nahen Todes vernichtet. Doch hat sein Sohn Horst-Dieter Sievers einige Briefe aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg aufbewahrt und der Stiftung Fleischhauer zur Verfügung gestellt. Nach der Teilung Deutschlands war Hancke mit seiner Frau wiederholt im Hause Sievers´ in Hamburg-Eppendorf zu Gast und lernte dort auch Angehörige der deutsch-argentischen Familie seines Freundes kennen. Diese bekundeten - wie der Hausherr - lebhaftes Interesse an den Werken des Thüringer Künstlers und nahmen einige von ihnen mit nach Südamerika. Sievers bemühte sich in dieser Zeit, seinem Freund, der in Ostdeutschland einseitigen Informationen ausgesetzt war, die er als "gemein und hetzerisch" empfand, auf Reisen und im persönlichen Gespräch die wirkliche Entwicklung Westdeutschlands nahezubringen, bevor Hancke "schweren Herzens aus der Freiheit wieder ins Joch" der kunstfeindlichen ostdeutschen Behörden zurückkehren musste.

Hancke, der seinem kunstinteressierten Freund schon während des Ersten Weltkriegs einige Studien gewidmet hatte, brachte ihm als Gastgeschenk neuere Arbeiten aus seinem Weimarer Atelier mit. So gelangte im Juni 1953 eine Zweitfassung seines Gemäldes "Sonnenblume im Herbst" aus dem Jahre 1934, das sich bereits im Erfurter Angermuseum befand, "ohne Rahmen" nach Hamburg, - der Künstler hatte seinen Reisekoffer so präparieren lassen, dass er in einem verborgenen Fach unbemerkt eine ungerahmte, bemalte Leinwand über die innerdeutsche Grenze in die Bundesrepublik Deutschland bringen konnte. In Hamburg überreichte er seinem Freund das Geschenk mit dem Hinweis, die Erstfassung des Gemäldes sei 1936 zur Ausstellung im "Haus der deutschen Kunst" in München angenommen worden; doch sei Adolf Hitler, der "traditionell den ersten Rundgang durch die Ausstellung ... gemacht" habe, vor der "Sonnenblume" stehen geblieben und habe geäußert: "Das Bild ist lebensverneinend! Es wird abgehängt!" Ironisch habe Hancke, der mit seinem Freund während der NS-Zeit häufig sarkastische "Witze" über Adolf Hitler machte, hinzugefügt, er hoffe, dass der Empfänger "beim täglichen Anblick der Blume nicht seine Lebensfreude einbüße". Doch Richard Sievers war "stolz" auf dieses Gemälde, das "Herr Hitler als `lebensverneinend´" von der Ausstellung ausgeschlossen hatte, und betonte, im Gegenteil "sehr glücklich - dankbar" über dieses unerwartete Geschenk zu sein. Neben der "Sonnenblume" schenkte Hancke seinem Freund im Laufe ihrer fünfzigjährigen Freundschaft zehn weitere Arbeiten, unter ihnen zwei, 1916 in Rumänien entstandene, Aquarelle. Eines davon, die "Rumänische Dorfstraße", widmete Hancke seinem Freund in Erinnerung an die gemeinsam unternommenen rumänischen "Kriegsfahrten". Daneben gelangten eine Zeichnung der "Silberdisteln", die Frontalfassung der Burgruine Wellheim in Franken und mehrere Thüringer und Alpen- Landschaften aus verschiedenen Perioden seines Schaffens in den Besitz des Freundes. Nach dessen Tod gingen elf Werke des Künstlers in den Besitz seines einzigen Sohnes Horst-Dieter Sievers über. Horst-Dieter Sievers (1928-2023) war Schauspieler, hatte im Wuppertaler Ensemble unter der Leitung von Gustav Gründgens seine ersten Bühnenerfolge in klassischen Rollen und gastierte danach an großen Bühnen, darunter am Wiener Burgtheater. Den Künstler Kurt Hanns Hancke lernte er im letzten Lebensjahr seines Vaters (1965) in Weimar kennen. Anlässlich des Gastspiels seines Ensembles am Deutschen Nationaltheater nahm er persönlich Kontakt zum Künstler auf und verbrachte mit ihm einen Tag in der Klassikerstadt, wo ihm Hancke neben Sehenswürdigkeiten der Stadt auch seine Werke in öffentlichen Gebäuden zeigte, - ein für Sievers "unvergessliches Erlebnis". Nach dem Tod seines Vaters setzte Horst-Dieter Sievers den Briefwechsel mit dem Künstler fort und chauffierte ihn auch durch den Schwarzwald, als Hancke mit seiner Frau die Witwe seines Freundes während ihres Kuraufenthaltes in Bad Wildbad besuchte.

In seinen letzten Lebensjahren nahm Horst-Dieter Sievers lebhaften Anteil an den Arbeiten der Stiftung Fleischhauer zur Wiederentdeckung des Malers Kurt Hanns Hancke. Bei seinem Tod (17. Mai 2023) hinterließ er der Stiftung testamentarisch die in seinem Besitz befindlichen Arbeiten des Künstlers. Zu den elf Werken Hanckes, die ihm sein Vater vermacht hatte, waren fünf weitere Arbeiten hinzugekommen, die sich im Besitz anderer Familienangehöriger befunden hatten. Die Nichte des Erblassers, Frau Elke Stecher, und ihr Ehemann Helmut Stecher, die die Stiftung dankenswerterweise über diese Schenkung informierten, reisten zur Übergabe dieser Werke am 7./8. Oktober 2023 erstmals in ihrem Leben in Weimar an. Neben dem, bereits im Besitz der Stiftung Fleischhauer befindlichen, Grundstock der Sammlung Hancke im Umfang von rund dreißig Arbeiten aus verschiedenen Schaffensperioden des Künstlers und etwa neunzig Arbeiten unterschiedlicher Genres, die sich in dem, von Herrn Michael König in Hetschburg geborgenen, Nachlass Hanckes befanden, ermöglicht die Schenkung Sievers mit ihren bisher unbekannten Bildern aus der Frühzeit des Schaffens Hanckes einen ebenso bemerkenswerten wie erfreulichen Zuwachs an Kenntnis seines Gesamtswerks.